The Outsiders

查理·芒格曾说过,伯克希尔-哈撒韦公司长期成功的秘诀在于,它有能力“以3%的成本获得资金,然后用它们投资,获得13%的收益”。

在很大程度上,保险业务是伯克希尔-哈撒韦公司最重要的业务,也是公司业绩非凡增长的关键所在。

在伯克希尔-哈撒韦公司的投资组合中,排名前5位的持仓总和通常显著地占据公司总资产的60%~80%。

巴菲特至少有4次将伯克希尔-哈撒韦公司账面价值15%以上的资产投资于一只股票,他还曾将巴菲特合伙公司40%的资金投资于美国运通公司。

巴菲特的前五大持仓股票平均持有时间超过20年。

巴菲特在他担任CEO的前25年里,股票市场是伯克希尔-哈撒韦公司资本配置的主要渠道。

在过去的20年里,收购非上市公司已悄然成为巴菲特的主要投资渠道。

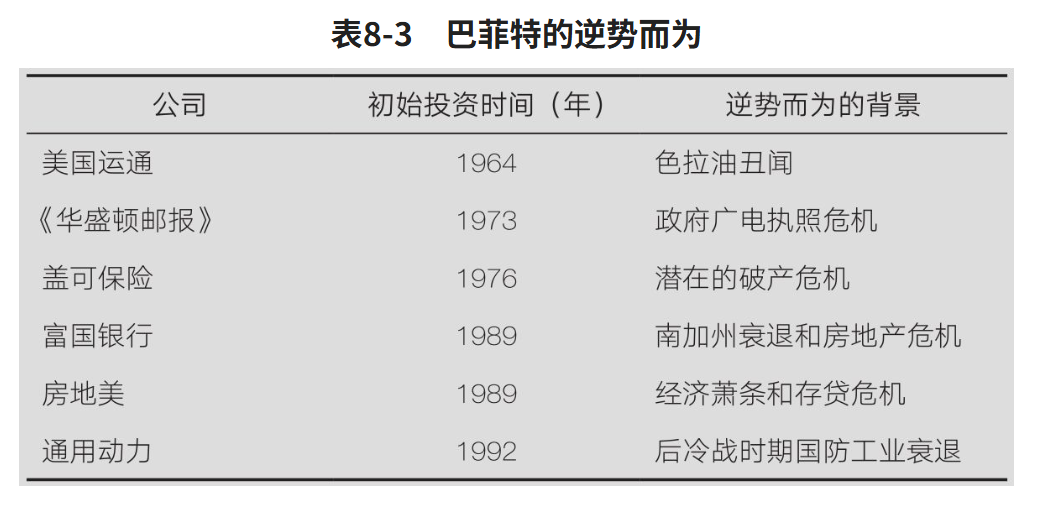

伯克希尔-哈撒韦公司在公开市场主要的大笔投资都以某种行业或公司危机为契机,这些危机掩盖了有巨大潜力的公司业务的价值。

查理·芒格在谈到伯克希尔-哈撒韦公司的收购方式时说:“我们不试图进行收购,我们只是坐等无脑买入的机会。”

伯克希尔-哈撒韦公司拥有27万名员工,其总部却只有区区23人。

13年里,巴菲特合伙公司(Buffett Partnership)取得了非凡的业绩,在不使用杠杆的情况下每年都大幅击败标准普尔指数,这些成绩,总体上是通过对格雷厄姆深度价值方法的运用而取得的,但也有例外,巴菲特在20世纪60年代中期进行的两次大额投资,即投资美国运通公司(American Express)和迪士尼公司都没有再遵循格氏理念。这预示着巴菲特的投资哲学将发生翻天覆地的变化,从“烟蒂”转向那些具有强大的竞争壁垒的高质量公司。

1969年,面对20世纪60年代末期牛市中高涨的股价,巴菲特突然解散了合伙企业。这并非巧合,同年亨利·辛格尔顿的特利丹公司也停止了收购。

巴菲特独辟蹊径地认为:实际上那些资本需求低同时有提价能力的公司,才是抵御通胀侵蚀的利器。

正如巴菲特所说:“在回报方面,我和查理·芒格总是宁可要起伏的15%,也不要平稳的12%。”

每收购一家公司,巴菲特做的第一件事就是控制它的现金流,并坚持把多余的现金送回奥马哈进行配置。正如查理·芒格指出的那样:“与非常分散的经营权不同,伯克希尔-哈撒韦公司的资本配置权是高度集中的。”

很少有企业会主动压缩自己的规模。然而,本书中几乎所有的CEO都通过股份回购来大幅缩减自己的股本基数。他们中的大多数还通过资产出售或分拆来缩减业务,对出售或关闭业绩不佳的部门也毫不手软。事实证明,企业规模的增长与股东价值的最大化往往并无关联。

研究显示,市面上大约2/3的收购行为,实际上有损于股东利益。

墨菲的基准是:企业在没有杠杆的情况下经营,10年内的税后回报率达到两位数。

辛格尔顿是谨慎而自律的买家,从不支付超过利润12倍的价格,他收购的大多数公司的市盈率都非常低。

辛格尔顿摒弃了当时华尔街的关键指标——账面盈余,转而以优化自由现金流为目标来运营公司。

正如辛格尔顿曾经对《金融世界》杂志(Financial World)说的那样:“如果有人想模仿特利丹,他们就应该接受这样的事实,即我们的季度收益会上下波动。我们的财务目标是实现现金流的最大化,而不是账面盈余的最大化。”

安德斯从通用电气的前同事杰克·韦尔奇那里学来一招,即只有在确保能处于市场第一或第二的位置时,通用动力才会进入该业务领域。

精心建造的新总部大楼与投资者回报之间存在着明显的负相关。例如,纽约时报、IAC集团和时代华纳这三家媒体公司都曾斥巨资在曼哈顿市中心建造了像泰姬陵一样精致的总部大楼。

作为工程师兼企业优化师,马隆很早就意识到,在有线电视业务中创造价值的关键是最大化财务杠杆与供应商杠杆。

正如高盛资深分析师诺米·盖兹(Nomi Ghez)向我强调的,食品行业传统上是一个利润丰厚、可预测性强的行业,但是通常维持着低速增长。

斯蒂利茨宣称“在我们的业务中,账面价值没有任何意义。”

迪克报告中他反复提到现金收益即净收益加折旧是评估公司业绩的关键指标,而不是净利润。

对回报的要求是他们耐心的来源,他们中的绝大多数都愿意为了合适的机会等待漫长的时间。

比恩是常年缺钱的奥克兰棒球队的总经理,以统计分析为基础,他获得了超越那些有钱的竞争对手的优势。比恩的方法聚焦新指标,比如上垒率和长打率,与传统统计全垒打、打击率和打点“三驾马车”相比,前者与球队的胜率相关性更高。

比恩是常年缺钱的奥克兰棒球队的总经理,以统计分析为基础,他获得了超越那些有钱的竞争对手的优势。比恩的方法聚焦新指标,比如上垒率和长打率,与传统统计全垒打、打击率和打点“三驾马车”相比,前者与球队的胜率相关性更高。

“狐狸”通晓很多事,“刺猬”只知道一件事,但了解得很深入。

本书中的CEO们都是“狐狸”。他们熟悉其他公司、行业和学科,这种广度转化为新的视角,又反过来帮助他们形成新方法,最终转变成卓越的成果。

畅销书《异类》(Outliers)中,作者马尔科姆·格拉德威尔(Malcolm Gladwell)提出了一条经验法则,即要形成跨领域的专业技能需要1万小时的实践。

很少有企业会主动压缩自己的规模。然而,本书中几乎所有的CEO都通过股份回购来大幅缩减自己的股本基数。他们中的大多数还通过资产出售或分拆来缩减业务,对出售或关闭业绩不佳的部门也毫不手软。事实证明,企业规模的增长与股东价值的最大化往往并无关联。

辛格尔顿说:“在收购了一些企业之后,我们对企业进行了反思。我们得出的结论是,现金流就是关键……”

墨菲的目标是让他的公司更有价值。正如他对我所说:“我们的目标不是拥有最长的火车,而是使用最少的燃料率先抵达车站。”

墨菲和他的副手丹·伯克的领导下,大都会摒弃了多元化,他们创建了一个异乎寻常的新型综合企业集团,专注此前熟悉的媒体业务。

让墨菲超越佩利的“伊丽莎白二世”邮轮的公式看似简单:专注于具有诱人的经济特性的行业,偶尔利用杠杆有选择地购买大型资产,改善运营,偿还债务,周而复始。

正如墨菲在接受《福布斯》采访时简明扼要地提到的:“我们只是不断地看准时机购买资产,明智地利用杠杆发展公司,改进运营,然后我们……就只等着坐享其成。”

正如墨菲告诉我的:“生意的诀窍就是将每天很多的小决定和几个大决定混在一起。”

墨菲坚信他可以把美国广播公司的利润率(30%以下)提高到大都会所代表的行业领先水平(50%以上)。在丹·伯克的管理下,美国广播公司的管理团队从60人减少到8人,美国广播公司旗下电视台之一纽约WABC旗舰电视台的人数从600人减少到400人。仅用了两年时间,利润率的差距就弥合了。

那些局外人CEO对人力的配置也共享了一条非传统的路径,即强调扁平化的组织形式和公司员工的精简再精简。

局外人CEO们对去中心化有一种由衷的认同,即承认公司总部并不总是拥有所有问题的答案,许多真正的价值是当地具体业务部门的管理人员创造的。没有一家公司像大都会那样把去中心化放在企业价值观的核心位置。

在大都会每年年报封面的背页都有一段简短的文字:“去中心化是我们经营理念的基石。我们的目标是尽可能雇用最优秀的员工,并赋予他们履行工作所需的责任和权利。所有的决定都是分公司属地的业务部门做出的……我们希望我们的经理……永远注重成本,认准并开拓产品的销售潜力。”这段文字代表了大都会文化的特点,即运营经理拥有充分的自主权。

公司总部员工经过精简,其主要职能变为支持运营部门总经理的工作。没有市场营销、战略规划或人力资源等职能领域的副总裁,没有公司法律顾问,也没有公共关系部门。

公司在人力资源方面的指导理念,被墨菲无数次反复强调,即“雇用你能找到的最佳人选,然后放手让他们干”。丹·伯克曾经告诉我,公司去中心化的极致做法“降低了成本和积怨”。

墨菲和丹·伯克很早就意识到,在当地新闻节目中排名第一的电视台,其广告收入的市场份额最终会大到夸张的地步。因此,大都会以的电视台总是在新闻人才和技术方面投入巨资。引人注目的是,大都会的几乎每一家电视台都在当地市场处于领先地位。

墨菲和丹·伯克也乐于把责任托付给年轻有为的经理人。

正如墨菲向我描述的那样:“我们很幸运能拥有他们,并且知道他们可以胜任。”接手WJR电台时,詹姆斯35岁,没有电台工作经验;从福特汽车公司转行执掌庞蒂亚克出版社(Pontiac Press)时,米克32岁,没有出版经验;从纽约搬到好莱坞负责美国广播公司的娱乐节目时,鲍勃·伊格(Bob Iger)37岁,他此前的职业领域是体育类广播节目。

大都会的员工流失率也低得出奇。

丹·伯克向我提及他与弗兰克曾讨论过的这种用人哲学的有效性,他记得弗兰克这样说:“体制让你拥有如此充分的自主权和自决权,以致你深陷其中无法自拔。”

在完成收购后,墨菲会积极配置自由现金流以降低债务水平,负债通常能提前还清。收购美国广播公司的大部分债务在交易后三年内就已经偿还。

研究显示,市面上大约2/3的收购行为,实际上有损于股东利益。

墨菲愿意为了一次诱人的收购而等待很久,他曾说:“我拿薪水不光是为了做成买卖,而是为了做好买卖。”然而,当看到自己喜欢的东西时,墨菲会毅然决然地押上重注。在近30年的CEO任期内,墨菲创造的价值在很大程度上是少数几次重大收购决定的结果,每一次都带来了良好的长期回报。每一次收购的成交金额都占到大都会市值的25%甚至更多。

墨菲通过公平对待员工并认真经营,使那些被他收购的企业在市场上始终处于领先地位,他努力工作让自己成为被优先考虑的买家。

墨菲是一位非常自律的买家,对回报有着严苛的要求,不会为收购放宽标准。

与本书中的其他局外人CEO一样,他在评估交易时依赖简单但十分有效的法则。对墨菲来说,这一基准是:企业在没有杠杆的情况下经营,10年内的税后回报率达到两位数。

Transdigm可能是大都会在当代的复制品,这家上市公司知名度不高,主营航空器配件。从1993年开始,通过内部增长和一次非常出色的收购,Transdigm的现金流复合增长率超过25%。与大都会一样,这家公司专注于具有特殊经济特征的具体业务。

就Transdigm而言,其专业领域 是高度精细的航空零部件。这些零部件一旦组装到军用或商用飞机上,就无法轻易被替代,需要定期维护和更换,它们对飞机的性能至关重要,但其成本相对于飞机的总成本而言微不足道。因此,他们的客户,最大的军用和商用飞机制造商更注重产品性能而不是价格,于是该公司同时拥有了定价权和出色的盈余。

今天的主流观点认为,综合企业集团是一种低效的企业组织形式,缺乏“单一业务”公司的灵活和专注。但是在20世纪60年代的大部分时间里,人们却并不这样认为。

辛格尔顿的收购方式不同于其他综合企业集团。辛格尔顿不会盲目收购,也极力避开那些陷入危机的公司,他将重点放在可盈利的、成长型的公司身上,这些公司往往在利基市场占据行业领先的地位。

辛格尔顿是谨慎而自律的买家,从不支付超过利润12倍的价格,他收购的大多数公司的市盈率都非常低。

去中心化给特利丹公司带来了一种客观的、没有内斗的文化。几位公司的前总裁曾提到,不用钩心斗角的公司文化令人耳目一新,管理者只操心业务数据是否更好,数据糟糕就直接走人。其中一位说:“没有人关心辛格尔顿在和谁共进午餐。”

1969年,收购的引擎慢慢熄火,罗伯茨和辛格尔顿将注意力转向了公司现有的运营上。辛格尔顿的做法再一次颠覆了传统认知,他摒弃了当时华尔街的关键指标——账面盈余,转而以优化自由现金流为目标来运营公司。

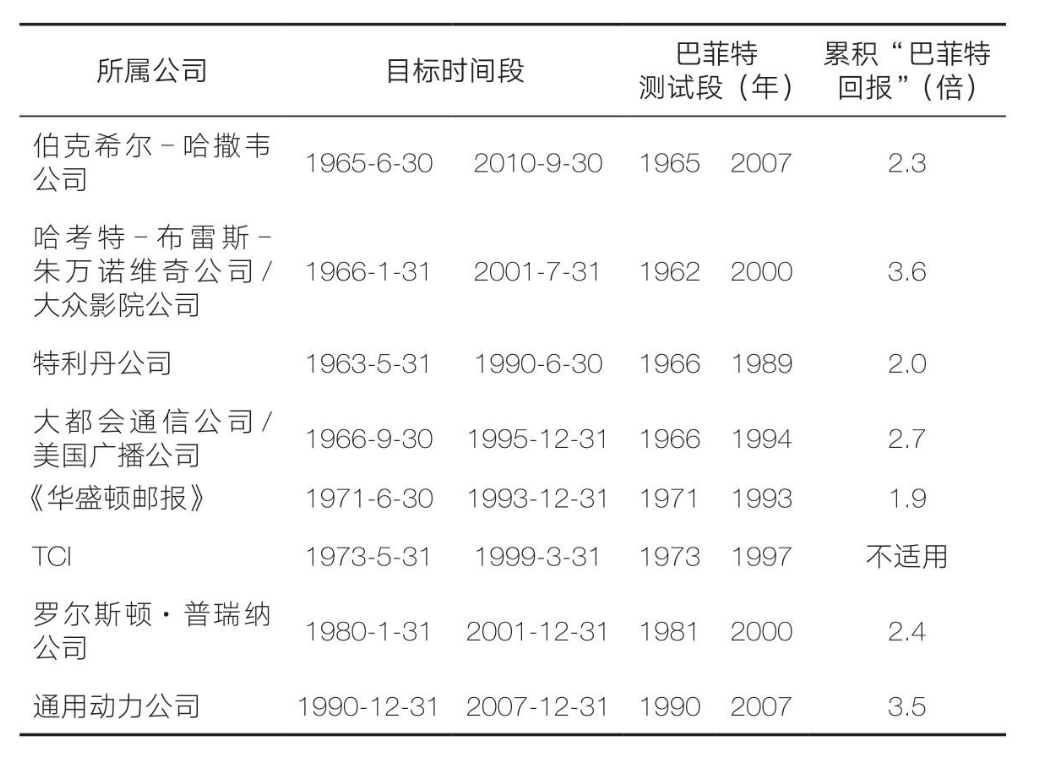

辛格尔顿和他的首席财务官杰里·杰尔姆(Jerry Jerome)设计了一个独特的指标,他们称之为“特利丹回报”:通过计算每个业务部门的人均现金流和净利润,强调现金的产出,并以此作为所有业务部 门总经理奖金薪酬的基础。

正如辛格尔顿曾经对《金融世界》杂志(Financial World)说的那样:“如果有人想模仿特利丹,他们就应该接受这样的事实,即我们的季度收益会上下波动。我们的财务目标是实现现金流的最大化,而不是账面盈余的最大化。”

有一家下属公司没有达到辛格尔顿严格的标准,即帕卡德·贝尔公司,其业务是制造电视机。

当帕卡德·贝尔公司不再获得满意的回报时,他们立即关闭了它。帕卡德·贝尔公司成为第一家退出该行业的美国制造商。在接下来的10年中,所有其他的美国制造商纷纷关门。

在辛格尔顿任期内的大部分时间里,税率都很高。辛格尔顿认为,与分红相比,回购以高效避税的方式把资金还给了股东。

辛格尔顿对投资组合的具体调整更不寻常,颇具戏剧性。股票组合中超过70%的资金仅仅投资于5家公司,其中,对他的前雇主利顿工业 公司的投资就不可思议地占到全部资金的25%。

辛格尔顿重仓的无一例外都是他非常了解的公司,包括柯蒂斯·赖特(Curtiss Wright)这样较小的综合企业集团以及如德士古(Texaco)和美国安泰(Aetna)等大型能源和保险公司。这些公司的市盈率在辛格尔顿投资时处于或接近历史低点。正如查理·芒格在谈到辛格尔顿的投资方法时所说:“就像巴菲特和我一样,他喜欢集中持股,并且只买入几家他非常了解的公司的股票。”

正如1978年辛格尔顿在接受美国《金融世界》杂志采访时所说:“我不让自己卷入每日例行的事务,所以就不会 陷入任何特定的窠臼,我也不用任何精确的术语来定义自己的工作,而是可以在任何时候自由地做任何看起来符合公司最大利益的事情。”

辛格尔顿拒绝事无巨细的计划,他更愿意保持灵活性和开放性的备选方案。正如他曾经在特利丹公司年会上解释的那样:“我知道很多人都有非常坚定和明确的计划,他们觉得自己已经考虑了各种各样的可能性,但是我们要承受大量外部因素的干扰,其中绝大多数都无法预测。因此,我的想法是随机而动。”

董事会成员共持 有公司近40%的股份。

库珀曼问辛格尔顿怎么看待当时很多《财富》500强企业都宣布大规模回购股票的事。辛格尔顿很有预见性地回答:“如果每家公司都这么做,那么肯定会出问题。”

经营要去中心化,投资决定要集中化。用员工极少的总部管理着高度去中心化的公司组织,运营层和管理层间几乎没有(如果有的话就尽量减少)中间阶层。

CEO持股非常重要。辛格尔顿和巴菲特在各自的公司都拥有大量的股 权(辛格尔顿持股13%,巴菲特持股30%以上)。他们像主人一样思考,因为他们自己就是主人。

辛格尔顿和巴菲特都认识到投资保险公司的“浮存金”在创造股东价值方面的潜力。对这两家公司来说,保险是最大的,也是最重要的业务。

柏林墙倒塌不到6个月,上市的头部军工企业景气指数就下跌了40%

一家进入转型的企业,历经多任CEO,在长时期内仍能维持高回报的情况非常罕见

安德斯为通运动力公司制定的转型战略根植于一个核心的战略洞见:随着冷战的结束,军工行业的产能严重过剩。因此,安德斯认为,行业参与者需要积极行动,要么收缩业务,要么通过收购来实现增长。

安德斯从通用电气的前同事杰克·韦尔奇那里学来一招,即只有在确保能处于市场第一或第二的位置时,通用动力才会进入该业务领域。

该公司将退出那些回报低到无法接受的商品业务。

巡查中更常见的情况是,他们发现工厂经理手中的存货太多,但是经理们在要求追加资金时,却从不考虑投资的回报。

正如长期担任通用动力公司高管的雷·刘易斯(Ray Lewis)所言:“资本的现金回报率成为整个公司的重要指标,也时刻萦绕在我们的脑海中。”

这一新的原则影响了该公司对政府合同的投标方式。在安德斯到来之前,通用动力公司和其他同行一样,使尽浑身解数去参与各种各样的政府招标。相比之下,安德斯和梅勒则坚持,只有在回报丰厚且中标概率很高的情况下才会投标。因此,投标次数急剧下降,投标成功率反而上升。

在他们执掌公司的头两年,安德斯和梅勒将总人数减少了近60%(行政人员减少了80%),他们将公司总部从圣路易斯迁至弗吉尼亚州北部,并建立了正式的投资审批程序,同时大幅削减营运资金的投入。正如梅勒所言:“头几年,我们不需要花任何钱,我们只需清空前几年积累的库存和资本支出就可以了。”

整体上同行们购买资产的兴趣大于出售资产的兴趣。安德斯还发现,同行往往愿意为购买资产支付溢价。

安德斯有着非常明确和具体的战略愿景,不仅要求出售竞争力较弱的业务部门,而且要求强化主营业务部门。

在不到3年的时间里,安德斯大幅精简了运营业务,卖掉了半数以上的子公司,整个过程创造了50亿美元的现金。安德斯并没有将现金重新配置到研发或新的收购中,而是使用创新的避税技巧将大部分资金返还给了股东。

一家上市公司系统性地缩减自己的规模是极其罕见的,安德斯对我总结道:“大多数CEO都会根据公司规模和增长给自己打分……很少有人真正关注股东回报。”

安德斯的任期于1993年7月结束,离开时他把大权交给了梅勒。巴菲特在安德斯离开时出售了股票

海军的接班模式,为了不影响继任者的权威,退休的船长会避免返回他们的舰艇。

运营经理要对他们的预算超支承担责任,用查布拉贾的话来说“这是底线”,如果预算超支,他们就得走人。

到1970年,马隆在麦肯锡咨询公司工作的经历,足以让他一眼便知哪个行业更具吸引力。对有线电视行业了解得越多,马隆就越喜欢它。特别是这个行业有三件事引起了马隆的注意:类似公用事业那样可精确预测的收入;税收的特别优惠;行业的发展好像疯长的野草。

获得博士学位后,马隆就职于美国电话电报公司享有盛誉的研究机构贝尔实验室。在那 里,他专注于研究垄断市场下公司的最优策略。经过大量的财务建模,马隆得出结论:美国电话电报公司应该提高债务水平,并通过股票回购来大量减少股本总数。

精明的有线电视运营商通过举债去建设新的电视网络以及对固定资产进行大幅折旧,成功地利用税盾效应去减少税收对现金流的影响。大额的折旧支出和债务利息费用都能降低应纳税收入,因此,运营良好的有线电视公司账面上很少显示营业利润。最后的结果就是,尽管现金流非常充裕,但公司却很少缴纳税款。

如果运营商不断地利用举债去购买或建造新的有线网络,进而对新获得的资产进行折旧,它们就能够继续无限期地利用税盾效应进行避税。马格内斯是最早充分认识到这些特性的先驱之一,并积极利用税务杠杆把公司做强做大。马格内斯的名言是“付息胜于纳税”。

在一次剑拔弩张的债权人会议上,马隆把钥匙扔在会议室的桌上,边走出房间边说:“如果你们想要这一堆电线,拿去便是。”惊慌失措的银行家最终让步,同意放宽TCI的债务条款。

马隆引入了新的财务和运营规定,他告诉各运营经理,如果他们在保持利润的同时每年能增加10%的用户,他就给予他们独立经营及独立决算的权力。崇尚节俭、锐意创新的企业文化经过多年发展在公司内蔓延开来,逐渐从公司总部渗透到运营一线。

精心建造的新总部大楼与投资者回报之间存在着明显的负相关。例如,纽约时报、IAC集团和时代华纳这三家媒体公司都曾斥巨资在曼哈顿市中心建造了像泰姬陵一样精致的总部大楼。

作为工程师兼企业优化师,马隆很早就意识到,在有线电视业务中创造价值的关键是最大化财务杠杆与供应商杠杆,尤其是那些节目供应商,而这两种杠杆的关键就是规模。

正如他在1982年告诉TCI资深投资者戴维·沃戈的:“有线电视未来盈利和成功的关键,将取决于通过杠杆规模来控制节目成本的能力。”

在一个有线电视网络中,占总运营费用40%的最大的成本项目是支付给节目供应商的费用,比如HBO电视网、音乐电视网、娱乐与体 育电视网等。较大的有线电视运营商能够通过谈判来降低每个用户的节目成本,并且有线电视公司的用户越多,每个用户的节目收看成本就越低,有线电视公司的现金流也就越高。随着公司规模不断扩大,这些费用折扣也在累积,从而为最大的行业玩家提供了强大的规模优势。

与小规模公司相比,支付最低节目费用的反而是规模最大的公司,它们在进行新的并购时具有可持续的优势:它们能够支付更多的费用以买入一家有线电视公司,并购之后仍能获得相同或更高的回报。

马隆认识到,当时大多数上市公司所追求的是每股收益最大化,这与新兴的有线电视行业追求规模的做法不一致。对马隆来说,净利润越高意味着税收就越高,他认为有线电视公司的最佳财务策略是:使用一切有效手段来最小化账面盈余和各种税项,并用税前现金流为企业内部成长和外部并购提供资金。

摒弃每股收益的概念,马隆向债权人和投资人强调的是现金流,并在这个过程中,发明了一个为今天的经理人和投资人所熟知的新词。这个术语和概念就是EBITDA,由马隆首度引入商业词汇中。

EBITDA是一个全新的概念,它比以往任何概念都更进一步地阐释了利润表,从而得出了企业在支付利息、税项、折旧或摊销费用之前产生现金的能力。如今, EBITDA在整个商业领域得到了广泛应用,特别是在私募股权业和投资银行业。

马隆和马格内斯担心公司有可能被恶意收购,于是利用市场偶尔的下跌,把握机会进行回购,从而增加了他们联合控股的比例。1978年,他们创立了拥有超级投票权的B股,并实施了一系列复杂的回购和交易,到1979年总共控制了56%的B股,从而确保了资深高管谢诚刚(John Sie)所描述的状态:对TCI的“铁腕控制”。

在过高的债务和政府苛刻的合同条款的综合作用下,许多早期获得了城市特许经营权的公司纷纷破产,马隆却大步前进,仅以当初竞标价格的零头就获得了经营权。

正如里克·赖斯所说:“马隆把美国电话电报公司的董事会翻了个底朝天,晃荡出他们口袋里的每一分钱,然后才让他们回到董事会的位子上去。”

最终的 结果是:交易价格相当于12倍的EBITDA,即每个用户作价2 600美元。这个结果超乎想象,更惊人的是,公司那些如同打满补丁的棉被一般的、老化的乡村网络一点也没有打折。

杠杆有两个重要属性:放大财务收益,以及通过支付利息来抵扣税款,从而帮助TCI的现金流避税。

在发行股票方面,马隆都力求十拿九稳,公司偶尔增发股票的时机都正好与其股票创纪录的市盈率相吻合。正如马隆在1980年的一次接受采访中所说:“我们公司股价最近的上涨为这次增发提供了一个很好的机会。”

马隆谨慎地让公司处于净运营亏损(NOL)状态,这些亏损来自多年来折旧款和利息抵扣税款的累积,这使得他可以出售公司资产而无须纳税。

税负最小化是马隆在TCI战略的核心组成部分

马隆不使用复杂的电子表格,而喜欢可以通过简单算术就能确认回报率的项目。

多年来马隆无视华尔街的请求,一直拒绝升级他的乡村网络。带着一如既往的坦诚,马隆曾经提到:“这些乡村网络是我们的糟粕,我们不会试图重建它们。”

马隆深知新技术的应用是多么困难并且代价高昂,他更倾向于等待,让同行们先去证明新技术在经济上的可行性。

马隆说:“等一等再投资,不会让我们失去任何主战场。遗憾的是,有线电视技术的拓荒者们常常会被射成刺猬。”

如马隆在1981年对戴维·沃戈所说:“我们的单只股票价格只有20美元出头……买下它看起来比购买其他有线电视公司更有吸引力。”

投资合资企业。没有一位CEO对合资企业的利用像马隆那样积极,或通过合资企业为股东创造如此多的价值。马隆很早就意识到,他可以借助公司规模产生的杠杆效应,获得节目制作方和其他有线电视公司的股权;同时只需要付出很少的增量投资,这些股权就可以为股东增加 可观的价值。

这些合资企业经营业务各不相同,TCI是出了名的难以分析,而且常常将其业务以折扣价出售给有线电视同行。正如戴维·沃戈所说:“要了解TCI,你就不得不去阅读它们所有的‘脚注’,但很少有人这么做。”

TCI的运营奉行高度的去中心化,直到1995年斯帕克曼退休时,公司总部只有17名员工,同时却拥有1 200万个用户。正如马隆以特有的直率所言:“我们不相信中间管理人员,他们都是事后诸葛亮。”公司没有人力资源主管,直到20世纪80年代末才聘用了一名公关人员。

凯瑟琳对接手这个职位毫无准备。凯瑟琳当时46岁,是4个孩子的母亲,差不多20年前从第一个孩子出生后,就没有朝九晚五地上过班。在菲利普去世后,凯瑟琳突然发现自己成为《财富》500强公司CEO里唯一的女性

尼克松政府担心反战宣传会激起新的浪潮,威胁说《华盛顿邮报》如果刊登这一报告,其广播电视执业许可证就可能被吊销。如果广播电视执业许可证被吊销,新股认购就会被终结,并威胁到公司一个主要的盈利点。

1972年,《华盛顿邮报》公司在凯瑟琳的全力支持下,开始对共和党总统竞选中的不端行为展开深入调查,最终导致水门事件的爆发。

在巴菲特的指导下,凯瑟琳做出了另一个非常规的决定,她开始大举购买自己公司的股票。

20世纪80年代报刊行业的并购交易达到新 的历史高度。随着公司利润和市盈率倍数的急剧上升,并购价格如火箭般直插云霄。在各大报业公司高管中,只有凯瑟琳一人置身事外。

必须认识到,在20世纪80年代中后期炙热的并购气氛中,这种克制是多么难能可贵。这是一段孤独的旅程,凯瑟琳的独善其身招来了同行和媒体的大量非议。

在20世纪90年代初的经济衰退期,当那些同行因为过度负债而被迫抛售副业时,《华盛顿邮报》公司却一反常态开始了收购。

1993年,当凯瑟琳辞去公司董事长时,《华盛顿邮报》公司无疑是报业同行中经营最为多元化的公司,它几乎一半的营收和利润都来自非印刷业务。

凯瑟琳通常对使用债务杠杆持谨慎态度,在她的任期内,《华盛顿邮报》不仅始终拥有着同行中最保守的资产负债表,而且借入巨额资金的次数屈指可数。

由于认识到分红就要纳税从而导致资金效率低下,所以在整个任期内,凯瑟琳一直保持着最低水平的分红。同样值得强调的是,这种方法可谓“冒天下之大不韪”,特别是在报业领域,创始人家族通常高度控股,一些家族成员 就依靠分红作为收入。

在董事会,凯瑟琳对所有的交易 预案都进行了严格的分析测试。汤姆·迈特对此总结道:“在无杠杆的情况下,所有的收购需要在10年的持有期内每年获得至少11%的现金回报。”

迈特还说:“极少有交易通过这个筛选器。公司的整体收购风格就是:等风来,再借东风。”

巴菲特的风格并不是直接插手,根据资深董事会成员、顶级律师事务所克拉瓦斯斯韦恩 (Cravath, Swaine)的合伙人乔治·吉莱斯皮(George Gillespie)所说的:“他从来不会说‘别那样做’,而会婉转地表达:‘出于这些理由,我可能不会那样做,但我会支持你的任何决定。’”

当时,欢迎巴菲特加入董事会的决定是力排众议和不同寻常的决定。20世纪70年代中期,几乎没人知道巴菲特是谁。

正如凯瑟琳的儿子唐纳德所 言:“提拔这个默默无闻却又天赋异禀的家伙,是母亲做过的最好的但也是相对不太受欢迎的举措之一。”

在过去的20年里,很难找到一个行业像报刊业那样迅速地从宠儿变为弃儿。报刊业曾经是巴菲特心中坚不可摧的、拥有“宽阔护城河”的企业典范,在本土广告市场中拥有无可撼动的竞争优势。但这个行业长期以来一直处于衰退之中,面对诸如谷歌等互联网广告参与者带来的新一轮竞争,最大的报社也难以保持盈利。

在过去50年的大部分时间里,包括金宝汤、亨氏和家乐氏在内的家喻户晓的大型包装商品公司,因其兼具增长可预期、抗经济衰退和分红可靠等诱人特征,而被认为是蓝筹股中的蓝筹股。这些公司长期以来一直是财务保守主义的楷模,几乎不使用杠杆,稳定地支付股息,同时很少回购股票。

斯蒂利茨立即调整了前任制定的战略核心,第一步是对那些不符合其盈利和回报标准的业务进行主动剥离。

在整个80年代,通过有选择地在剥离资产和企业收购间保持平衡,斯蒂利茨持续优化着他的品牌组合。如果不能带来令人满意的回报,该业务就会被出售或关闭。

当莫布森被要求总结斯蒂利茨的与众不同之处时,他告诉我:“有效的资本配置……需要一种特定的性情。要想获得成功,你必须像一个投资者那样去心平气和地思考问题,不意气用事而依概率行事。斯蒂利茨具备这种心态。”

正如高盛资深分析师诺米·盖兹(Nomi Ghez)向我强调的,食品行业传统上是一个利润丰厚、可预测性强的行业,但是通常维持着低速增长。

在斯蒂利茨任职期间,罗尔斯顿·普瑞纳公司的主要资金来源是内部现金流和债务;早期的时候,资金来源还包括出售资产所得。

被雀巢公司收购之前,罗尔斯顿·普瑞纳公司的利润率是包装商品行业里最高的。

斯蒂利茨的长期副手帕特·马尔卡希(Pat Mulcahy)说:“在制定投资决策时,我们经常遇到的拦路虎就是股票回购的回报率。如果收购的回报率在一定程度上能够超过股票回购的回报率,那就值得去做。”

斯蒂利茨的收购方法是一直寻找优势企业,他专注收购的企业总有以下特征:可以通过罗尔斯顿·普瑞纳公司的营销专长和分销能力对其进行改善。

斯蒂利茨专注于通过与卖家直接接触的方式来进行收购,尽可能地避免参与竞争性拍卖。

斯蒂利茨认为,罗尔斯顿·普瑞纳公司致力于抓住那些在保守估计下仍能获得确定收益的机会。对于详细的财务模型提供的虚假精确性,斯蒂利茨不屑一顾,反而是把重点放在少数几个关键变量上:市场增长、竞争力、改善运营的潜力,以及自始至终非常重要的、产生现金的能力。

斯蒂利茨对我说:“我真的只关心模型中代入的关键假设。首先,我必须了解市场的基本趋势,即它的增长和竞争态势。

马尔卡希精妙地总结了斯蒂利茨的管理世界观:“斯蒂利茨经营罗尔斯顿·普瑞纳公司有点类似于杠杆收购。他是最早洞察到以下真谛的人之一:只要现金流强劲且稳定,高杠杆率对股东就有利……他直接舍弃了那些现金不断流失的企业,不管它们来自何处……并通过大规模的股票回购或偶尔的企业收购来实现对已有强势业务的深度投资,从而达到我们的收益目标。”

斯蒂利茨凝神于新兴私募股权行业的通用语言,比如EBITDA和内部收益率(IRR);不屑于当时华尔街视为圭臬的传统会计指标,比如账面盈余和账面价值。斯蒂利茨视账面价值如草芥。

斯蒂利茨在难得出席的行业论坛上曾宣称“在我们的业务中,账面价值没有任何意义”

莫布森补充道:“在忽略账面价值、每股收益和其他标准的会计指标方面,你必须胆略过人,因为它们总是与经济现实相脱节。”

商业世界到处布满了企业的“遗骸”,它们跨行收购但惨遭失败。这类多元化收购执行起来是出了名的困难

新剧院的融资。在影院开发中,传统方法强调取得标的土地的所有权,这样可以保证对资产的长期控制,以及通过抵押土地来获得贷款。然而,迪克意识到,一个位置优越的影院可以迅速产生可预测的现金流。迪克率先使用融资租赁来建造新影院,大大减少了前期投资。这一创新使迪克以最小的资本投入,实现了其院线的迅速发展。

在每家影院增加更多银幕,以吸引更多观众,并优化高收益的影院特许商品销售。

迪克积极行动,去收购其他特许经营权,包括1973年买下百事可乐美国公司、1977年买下百事可乐瓶装公司以及1977年买下华盛顿特区的特许经营权。

与HBJ众多债权人进行广泛磋商后,迪克同意以15.6亿美元收购该公司,这相当于大众影院公司当时企业市值的62%,绝对是“押上了身家性命”。这一价格相当于HBJ核心出版资产现金流的6倍,与可比交易相比,这个价格相当诱人。

董办每周召开一次会议,会上迪克积极鼓励高管之间进行辩论。大众影院公司资深的投资银行家斯韦策将这些会议描述为“以建设性的、合议庭的方式进行的摔跤比赛”。

迪克甚至希望自己的提案被董办的其他成员否定。

在迪克的漫长任期内,3个主要的现金来源是:经营现金流、长期负债和偶尔出售大型资产的所得。

电影院业务在现金流方面有其独特之处:一方面,其运营资本为负数,下游客户需提前支付费用,同时上游电影制片厂的电影版权费可以拖欠90天;另一方面,电影院业务拥有低资本要求的特点,一旦影院建成,维护费用的投资可谓九牛一毛。

从公司历史的早期开始,他就专注于现金流最大化,而不是传统的每股收益最大化。

迪克报告中他反复提到现金收益即净收益加折旧是评估公司业绩的关键指标,而不是净利润。

正如公司CFO艾夫斯所说:“我们的重点始终是现金。”

通常而言,在没有外部股东压力的情况下,一家公司的CEO很少会出售公司的大型部门或大型业务。

迪克曾经分别3次以创纪录的高价出售了公司的大型部门和业务:1989年的饮料业务、2003年HBJ的出版业务和2006年的内曼·马库斯集团。每一次,当看到业务增长、前景黯淡和市场高估值并存时,迪克便大举抛售,即使这意味着公司规模的大幅缩水。

迪克将这些来源不同的现金配置到3个主渠道:收购公司、股票回购和资本支出。公司支付的股息微乎其微,值得注意的是,它保有大量的现金余额,同时静待有吸引力的投资机会浮出水面。

迪克收购的公司有几个共同特点:它们都是市场领导者,具有稳定的增长前景和受人尊敬的品牌。迪克通常会充分利用时机来完成此类交易

伯克希尔-哈撒韦公司拥有27万名员工,其总部却只有区区23人。

巴菲特被伯克希尔-哈撒韦纺织公司吸引,是因为相对于公司账面价值,其股票价格低廉。当时,该公司在激烈的商品市场(西装衬里)竞争中处于劣势,市值仅为1 800万美元。

巴菲特1930年出生在内布拉斯加州的奥马哈,这也是他家族深深扎根的地方。祖父在当地经营着一家人尽皆知的杂货铺;父亲是奥马哈市中心的股票经纪人,后来成为国会议员。

19岁的巴菲特读到本杰明·格雷厄姆写的《聪明的投资者》(The Intelligent Investor)一书继而顿悟,一夜之间皈依为价值投资的信徒。

1952年从哥伦比亚大学毕业之后,巴菲特想在老师的投资公司谋个职位,但遭到拒绝,他于是返回奥马哈找了一份经纪人的工作。

巴菲特把自己的大部分净资产投资于盖可保险,并试图说服他的客户也买入这家公司的股票,然而并没有人买账。

回到奥马哈之后,巴菲特一直和格雷厄姆保持着联系,把自己对于股票的理解不断地发送给老师。到了1954年,格雷厄姆终于被打动,并在盖可保险为巴菲特谋得一个职位,巴菲特得以回到纽约,并在接下来的两年里一直为老师工作。

1956年,格雷厄姆解散了公司,开始追逐生活中的“诗和远方”,比如翻译古希腊作家埃斯库罗斯的作品。巴菲特也回到奥马哈,从朋友和家人那里募集到10.5万美元,开设了他的小型投资合伙企业。

在接下来的13年里,巴菲特合伙公司(Buffett Partnership)取得了非凡的业绩,在不使用杠杆的情况下每年都大幅击败标准普尔指数,这些成绩,总体上是通过对格雷厄姆深度价值方法的运用而取得的,但也有例外,巴菲特在20世纪60年代中期进行的两次大额投资,即投资美国运通公司(American Express)和迪士尼公司都没有再遵循格氏理念。这预示着巴菲特的投资哲学将发生翻天覆地的变化,从“烟蒂”转向那些具有强大的竞争壁垒的高质量公司。

1969年,面对20世纪60年代末期牛市中高涨的股价,巴菲特突然解散了合伙企业。这并非巧合,同年亨利·辛格尔顿的特利丹公司也停止了收购。

取得伯克希尔-哈撒韦公司的控股权后,巴菲特立即任命了肯·蔡斯(Ken Chace)为新的CEO。上任头3年,通过降低库存、出售冗余的厂房和设备,另外叠加纺织行业罕见的周期性利润爆发,蔡斯不辱使命,为伯克希尔-哈撒韦公司创造了1 400万美元的现金。这笔资金中的绝大部分被用于收购国民赔偿保险公司(National Indemnity Insurance)。

巴菲特独辟蹊径地认为:实际上那些资本需求低同时有提价能力的公司,才是抵御通胀侵蚀的利器。

巴菲特投资了很多拥有“特许经营权”的消费品牌和媒体产业,这些生意或处于市场支配地位,或品牌名称广为人知。伴随着上述投资标准的变化,另一个重要变化是,巴菲特的持股周期也变得越来越长,并由此实现了税前利润的长期复利回报。

为了确定安全边际,巴菲特摒弃了格雷厄姆钟爱的净运营资本计算方法,转而依靠现金流折现法和非公开市场的企业估值。

1981—1985年,巴菲特专注于在投资组合中增加非上市公司,比如,1983年以6 000万美元收购内布拉斯加州的家具百货公司,1985年以3.15亿美元收购了一家企业集团斯科特·费策尔公司(Scott Fetzer)。1986年,巴菲特进行了截至当时的最大一笔投资,投入5亿美元帮助朋友——大都会通信公司的CEO汤姆·墨菲收购了美国广播公司。

1972年,巴菲特和查理·芒格出价2 500万美元收购了喜诗糖果,这是巴菲特将投资重点从“烟蒂”转向“特许权”的关键。当时,喜诗糖果的有形账面净资产为700万美元,税前利润为420万美元。看上去收购价居然是账面净资产的3倍多,不过只有税前利润的6倍。以格雷厄姆的标准来看,收购代价如此之高的公司,他永远不会碰。然而,巴菲特和查理·芒格却意识到:喜诗糖果作为一个深受消费者喜爱的品牌,拥有优异的资本回报率和尚未启动的定价权。

在喜诗糖果被收购之后,其单位产量并没有显著增长,但由于其品牌的力量,产品可以持续提价。

在过去的39年中,最初投资于喜诗糖果的2 500万美元为伯克希尔-哈撒韦公司提供了16.5亿美元的自由现金流。这些现金流被技艺高超的巴菲特成功赋能,进行再投资。喜诗糖果注定是伯克希尔-哈撒韦公司成功的关键基石。

1987年,在10月美股崩盘之前,巴菲特已经卖出了其保险投资组合中的所有股票,仅保留3家核心公司。

20世纪90年代初,巴菲特继续在公开市场对精选标的进行大额投资,他持股较多的有富国银行(1990年)、通用动力公司(1992年)和美国运通公司(1994年)。

从90年代后期到21世纪初,巴菲特逮住机会就买入非上市公司,比如肖氏地毯公司(Shaw Carpets)、本杰明·摩尔涂料公司(Benjamin Moore Paints)和克莱顿家居公司(Clayton Homes)。“9·11”恐怖袭击使得很多非上市公司都被市场打入冷宫,因此收购价格较为低廉。

巴菲特还活跃在传统股市以外的各种投资领域。2003年,巴菲特在垃圾债券上下了70亿美元的重注,获得丰厚利润后随即抛售;2003年和2004年,巴菲特用200亿美元押注美元贬值。

在接下来的几年里,巴菲特按兵不动,直到雷曼兄弟公司破产引发了金融危机他才再度出山。出山后横刀立马,而这一时期也成为巴菲特职业生涯中最活跃的时期之一。这一时期的决战发生在2010年初,伯克希尔-哈撒韦公司购买了美国最大的铁路公司伯灵顿北方圣达菲铁路公司(Burlington Northern Santa Fe),这家公司的总估值达到342亿美元。

查理·芒格曾说过,伯克希尔-哈撒韦公司长期成功的秘诀在于,它有能力“以3%的成本获得资金,然后用它们投资,获得13%的收益”,这种持续获得可用于投资的低成本资金的能力,帮助该公司在金融领域取得了成功。但是一直以来,这种能力的作用都被人们低估了。

巴菲特几乎完全回避了借债和发行股票的方法来获得资金,伯克希尔-哈撒韦公司差不多所有的投资资本都是内部生成的。

尽管全资子公司的运营和偶尔出售投资标的也为伯克希尔-哈撒韦公司提供了大量现金,但是其主要资金来源却是那些保

险子公司的浮存金。实际上,巴菲特在伯克希尔-哈撒韦公司创造了一个资本“飞轮”:从上述来源获得的资金被用来收购其他企业的全部或部分股权,这些企业自身又能产生现金,这些现金继续被用于新的投资,如此往复。

在很大程度上,保险业务是伯克希尔-哈撒韦公司最重要的业务,也是公司业绩非凡增长的关键所在。

巴菲特解释道:“浮存金是我们持有但不拥有的资金。保险公司在运营过程中,在损失和赔付之前就收取了保费,所以有了浮存金。保费收取和损失赔付之间有时会经过很多年,在此期间,保险公司用这笔钱去进行投资。”

随着时间的推移,巴菲特逐渐形成了运营保险业务的独特战略,他一方面强调承保必须有利可图,另一方面强调浮存金的生成而非保费收入的增长。

正如巴菲特所说:“在回报方面,我和查理·芒格总是宁可要起伏的15%,也不要平稳的12%。”

伯克希尔-哈撒韦公司所有保险业务的浮存金都实现了巨额增长,从1970年的2.37亿美元增长到2011年的700多亿美元。这种不可思议的低成本资金就像火箭燃料,推动着伯克希尔-哈撒韦公司业绩的惊人飙升。

巴菲特认为长期成功的关键在于“性情”,性情决定意愿,即“别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪”。

伯克希尔-哈撒韦公司的另一个重要资金来源是旗下全资公司的经营利润。在过去20年里,随着巴菲特大力扩张伯克希尔-哈撒韦公司的企业版图,这些利润变得越来越重要。1990年,全资公司的税前利润为1.02亿美元;2000年这一数字为9.18亿美元,复合增长率为24.5%;到2011年,这个数字更是达到了惊人的69亿美元。

每收购一家公司,巴菲特做的第一件事就是控制它的现金流,并坚持把多余的现金送回奥马哈进行配置。正如查理·芒格指出的那样:“与非常分散的经营权不同,伯克希尔-哈撒韦公司的资本配置权是高度集中的。”

伯克希尔-哈撒韦公司旗下的公司通常不需要资本投入,巴菲特则关注对上市交易的股票进行投资以及收购非上市公司。

正如巴菲特在1985年最终关闭伯克希尔-哈撒韦公司的纺织业务时所说:“如果你发现自己身处一条老旧的破船上,那么更有效率的做法是花精力换一条船,而不是去补漏。”

巴菲特在他担任CEO的前25年里,股票市场是伯克希尔-哈撒韦公司资本配置的主要渠道。

巴菲特在伯克希尔-哈撒韦公司股票投资的管理方法上,有两个重要特征区别于他人:高度集中和极长的持有期。

巴菲特认定集中的投资组合会带来超常的回报,也认定优秀的投资理念是很稀有的。巴菲特曾多次告诫学生,如果在职业生涯之初他们就拿到一张穿孔卡片,上面的20个孔洞代表着投资生涯中可以进行的投资总数,那么他们的投资结果会比现在有所改观。

在伯克希尔-哈撒韦公司的投资组合中,排名前5位的持仓总和通常显著地占据公司总资产的60%~80%

巴菲特至少有4次将伯克希尔-哈撒韦公司账面价值15%以上的资产投资于一只股票,他还曾将巴菲特合伙公司40%的资金投资于美国运通公司。

2011年,除了于当年购买的IBM股票外,巴菲特的前五大持仓股票平均持有时间超过20年

巴菲特投资的活跃度极低,他称之为“无所事事,近乎懒惰”。

高度集中和极长的持有期这两条投资原则结合在一起,形成了一个强有力的、具有高度甄别性的过滤器,极少有公司能顺利通过筛选。

伯克希尔-哈撒韦公司资金的另一个主要出口是收购非上市公司,在过去的20年里,这已悄然成为巴菲特的主要投资渠道,并在2010年初大规模收购伯灵顿北方圣达菲铁路公司时达到顶峰。

伯克希尔-哈撒韦公司在公开市场主要的大笔投资都以某种行业或公司危机为契机,这些危机掩盖了有巨大潜力的公司业务的价值。

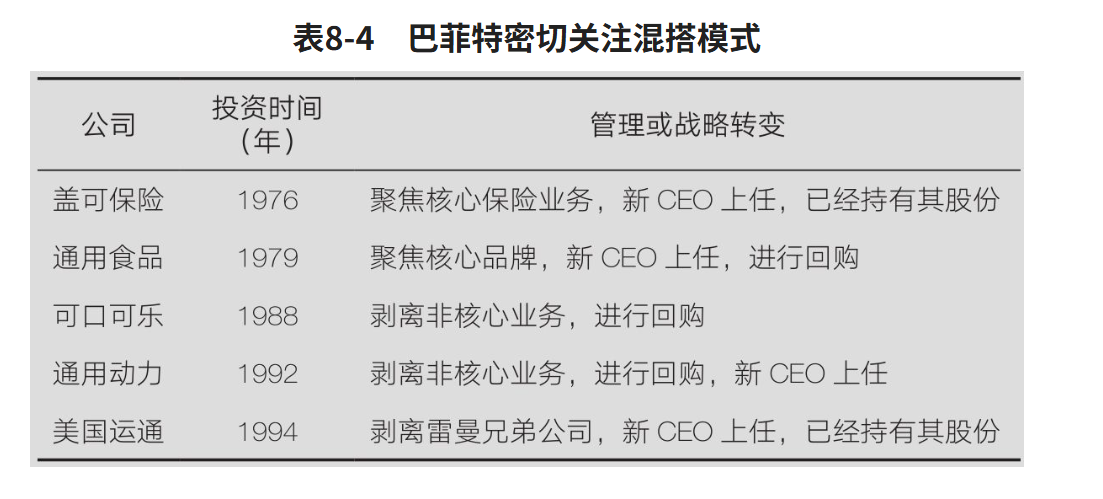

巴菲特用业余选手和职业选手混搭的高尔夫赛事对这种投资机会做出比喻:“即使所有的业余选手都是毫无得分希望的傻瓜,凭借职业选手独占鳌头的技术依然可以得到最佳击球分数,整个球队也会因此备受尊崇。”(伯克希尔-哈撒韦公司1989年年报。)当巴菲特看到新的管理团队将业余人士从赛场上的4人组中除名,并将注意力重新放在公司的核心业务上时,他就会密切关注

巴菲特创造了一种机制,在这种机制中,顶尖的非上市公司的所有者都会给他致电。巴菲特拒绝谈判桌上的价格拉锯战,而是让有意出售的卖家与他联系并报价。巴菲特承诺“通常在5分钟或更短时间内”给出答案。10这一承诺逼迫潜在的卖家第一时间给出他们的底价,并确保巴菲特在这短短的5分钟之内做出决策。

巴菲特没有在传统的尽职调查上花费大量时间,而是以超乎寻常的速度,通常是在第一次接触后的几天之内就达成交易。在决定收购之前,巴菲特从不参观企业的运营设施,也很少与其管理层会面。汤姆·墨菲告诉我:“大都会通信公司是伯克希尔-哈撒韦公司有史以来最大的投资之一……只花了15分钟就谈妥了交易,并就条款达成一致。”

巴菲特之所以行动迅速,是因为只收购那些自己熟知领域的公司

查理·芒格在谈到伯克希尔-哈撒韦公司的收购方式时说:“我们不试图进行收购,我们只是坐等无脑买入的机会。”

在拥有超过27万名雇员的公司中,奥马哈公司总部只有23个人。伯克希尔-哈撒韦公司旗下的公司不用召开定期的预算会议,子公司的CEO们除了主动给巴菲特打电话寻求建议或者为业务争取资金外,几乎从没接到过巴菲特的电话。

巴菲特认为,最好的董事会是组成人数较少(伯克希尔-哈撒韦公司仅有12名董事),董事们拥有丰富的商业经验并持有公司大量的股票。巴菲特要求所有董事把大笔的个人资金投资于伯克希尔-哈撒韦公司的股票。

局外人CEO们总是先询问:回报是多少?每一项投资都会产生回报,涉及的运算其实只是小学五年级的算术,但这些CEO始终如一地做着小学数学题,他们使用保守的假设,只推进那些能够提供令人信服的回报的项目。

特利丹公司CEO亨利·辛格尔顿曾对《福布斯》杂志说过:“我们的管理者严格遵循投资纪律,我们极少接到低回报的投资建议。”

埃克森美孚公司在其CEO雷克斯·蒂勒森(Rex Tillerson)及其脾气暴躁的前任李·雷蒙德(Lee Raymond)的领导下,也有类似的纪律,他们要求所有投资项目至少要达到20%的回报。

在大型能源公司中,只有埃克森美孚公司一直积极地回购自家股票,在过去5年中回购了已发行股份的25%以上。

局外人CEO们是授权大师,他们管理着高度去中心化的组织,并将运营决策权下放到组织中最低的、最区域化的层级。不过,他们并没有下放对资本配置的决策权。

对回报的要求是他们耐心的来源,他们中的绝大多数都愿意为了合适的机会等待漫长的时间,其中大众影院公司的迪克·史密斯整整等待了10年。

他们中的许多人只是在收购狂热时期保持观望,避免定价过高的“战略性”收购,从而创造了巨大的股东价值。

埃克森美孚公司在超过10年的时间里还没有完成一笔重大收购,直到2011年才有所改变。

在极少数情况下,当发现项目有确定性的高额回报时,他们就以迅雷不及掩耳之势果断行动。每一家公司都至少进行了一次大额收购或投资,金额相当于他们公司企业市值的25%或更多。汤姆·墨菲对美国广播公司的交易金额甚至大于他整个公司的市值。

1999年,当时油价处于历史低点,埃克森公司以一笔轰动一时的交易收购了竞争对手埃克森美孚公司,交易总额超过其公司市值的50%。

花旗集团的CEO查克·普林斯(Chuck Prince)曾说过一句名言:“只要音乐还在播放,你就必须站起来跳舞。”

要成为一位高效的CEO,你不必是营销或技术天才,也不必成为魅力超凡的预言家。然而,你的确需要明白资本配置,并认真考虑如何最好地配置公司资源,从而为股东创造价值。你必须有意识地经常反问自己“回报是什么”,并且只推进即使基于保守估计也能产生诱人回报的项目。

诺贝尔化学奖得主路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)说过,“机遇偏爱有准备的头脑”。

2001年“9·11”事件后,巴菲特很长一段时间处于蛰伏状态,但是2008年9月后他却进入了其漫长职业生涯中最活跃的一个时期。自2008年第四季度以来,巴菲特在种类极其繁多的投资活动中投入了800多亿美元,其中150多亿美元是在雷曼兄弟公司倒闭后的25天内投入的

巴菲特曾针对配置资本的能力提出过一个简单的测试方法:一位CEO在任期内,每1美元的留存收益是否至少创造了1美元的价值?